Q6-1

Welche Spannung muss man an die Diode BAY41 anlegen, damit bei \(70\;^0{\rm C}\) ein Durchlassstrom von \(I_F = 1\;{\rm mA}\) fließt? Sie benötigen hierzu das Datenblatt der Diode.

Lösung:

(D) ist richtig.

Dies kann dem Datenblatt entnommen werden, das in der sechsten Vorlesungsskripte verlinkt war.

Q6-2

Welche der nachfolgend genannten Aussagen zur elektrischen Leitfähigkeit treffen zu?

Lösung:

(A) und (C) sind richtig.

(B) ist falsch, denn Silber leitet den elektrischen Strom etwa eine Milliarde mal besser als reines Silizium.

(D) ist falsch, denn \({\rm cm}\) ist eine SI-fremde Einheit.

Q6-3

Welche der nachfolgend genannten Aussagen zur Dotierung von Halbleitern treffen zu?

Lösung:

(A) und (C) sind richtig.

(B) ist falsch, denn dotierte Halbleiter sind in keiner Weise aufgeladen; sie sind elektrisch neutral.

(D) ist falsch, denndie Dotierung mit Bor (3 Valenzelektronen) erzeugt eine Elektronenlücke; dies entspricht einer p-Dotierung.

Q6-4

Welche der nachfolgend genannten Aussagen zum pn-Übergang treffen zu?

Lösung:

(B), (C) und (D) sind richtig.

(A) ist falsch, die elektrische Leitfähigkeit ist im Bereich des pn-Übergangs vielmehr praktisch vollständig zusammengebrochen.

Q6-5

Welche der nachfolgend genannten Aussagen zum pn-Übergang treffen zu?

Lösung:

(A), (B), (C) und (D) sind richtig.

Alle Aussagen sind Stoff der Vorlesung.

Q6-6

Halbleiter-Dioden (2)

Lösung:

(A), und (C) sind richtig.

(B) ist falsch, die Schleusenspannung ist stark element-abhängig.

(D) ist weniger falsch als schlichter Unsinn. Wenn Sie eine pn-Diode umdrehen, haben Sie eine np-Diode.

Q6-7

Transistoren

Lösung:

(A), (B) und (C) sind richtig. Dies ergibt sich alles aus der Vorlesungs-Skripte

(D) ist falsch, denn es ist ja gerade der Witz an einem Transistor, dass man den Kollektorstrom durch den Basis-Strom steuern kann.

Q6-8

Transistor-Schaltung.— Betrachten Sie die Abb. 16 der 6. Vorlesung. Angenommen, die Spannungsquelle werde umgepolt (oben \(- 10\;{\rm V}\), unten Null). Welche der folgenden Aussagen treffen zu:

Lösung:

(B) und (C) sind richtig. Dies ergibt sich alles aus der Vorlesungs-Skripte

(A) ist falsch, denn pnp und npn sind Eigenschaften eines Transistors, die man nicht durch eine äußere Verschaltung ändern kann.

(B) ist richtig, denn die Basis-Emitter-Diode ist jetzt in Sperr-Richtung geschaltet.

(C) ist falsch, vielmehr fließen überhaupt keine Ströme mehr durch den Transistor (von den sogenannten Minoritätsströmen sehen wir hier ab, das kommt erst im nächsten Jahr...)

(D) ist richtig, denn dem Spannungsteiler ist die Polung der Quelle ganz gleichgültig, es handelt sich ja bei \(R_1\) und \(R_2\) um Ohmsche Widerstände.

Q6-9

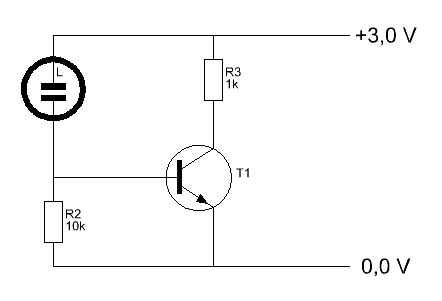

Transistor-Messzelle (1).—Betrachten Sie die folgende Abbildung:

L ist eine Leitfähigkeitsmesszelle, mit der der Widerstand ionischer Lösungen untersucht wird. Sie enthält zwei Metallplatten, die von einer Lösung umgeben sind, deren Leitfähigkeit bestimmt werden soll. R2=\(10\;{\rm k\Omega}\), R3=\(1\;{\rm k\Omega}\). Die Zelle L wird zunächst mit Reinstwasser gefüllt. Der elektrische Widerstand in der Zelle beträgt \(R_L=1,0 \cdot 10^6\;\Omega\). Wie groß ist die Basisvorspannung an T1 (also der Spannungsabfall an R2)?

Lösung:

(D)ist richtig.

Mit \(R_L = 10^{6}\;\Omega\) und \(R2 = 10^{4}\;\Omega\) ist der Spannungsabfall \(U_2\) an \(R2\) gegeben zu: \[ U_2 = U_0 \cdot \frac{R2}{R_L + R2} = {\rm 3,0\;V} \cdot \frac{10^4\;\Omega}{10^6\;\Omega + 10^4\;\Omega} = {\rm 29\;mV}. \]

Da \(R_2 \ll R_L\), ist \(\frac{R2}{R_L + R2} \approx \frac{R2}{R_L}\) und \(U_2 \approx {\rm 30\;mV}\).

Eine Basis-Vorspannung von \({\rm 30\;mV}\) ist weit unterhalb der Schleusenspannung eines Transistors - der Transistor sperrt also, es fließt (praktisch) kein Kollektorstrom, und an R3 fällt keine Spannung ab.Q6-10

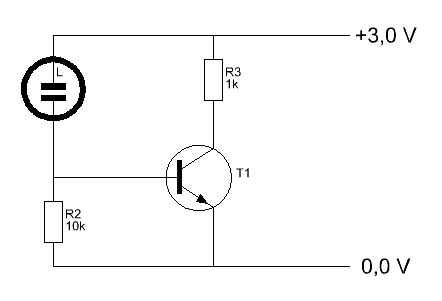

Transistor-Messzelle (2).—Betrachten Sie die folgende Abbildung, die bereits in Q6-9 gezeigt wurde:

L ist eine Leitfähigkeitsmesszelle, mit der der Widerstand ionischer Lösungen untersucht wird. Sie enthält zwei Metallplatten, die von einer Lösung umgeben sind, deren Leitfähigkeit bestimmt werden soll. R2=\(10\;{\rm k\Omega}\), R3=\(1\;{\rm k\Omega}\). Die Zelle L wird mit NaOH-Lösung gefüllt. Ihr elektrischer Widerstand beträgt \(R_L=1,5\cdot 10^4\;\Omega = 15\; {\rm k\Omega}\). Wie groß ist die Basisvorspannung an T1, die an R2 abfällt?

(A) ist richtig.

Mit \(R_L = 1,5\cdot 10^4\;\Omega\) und \(R2 = 10^{4}\;\Omega\) ist der Spannungsabfall \(U_2\) an \(R2\) gegeben zu: \[ U_2 = U_0 \cdot \frac{R2}{R_L + R2} = {\rm 3,0\;V} \cdot \frac{10^4\;\Omega}{1,5\cdot 10^4\;\Omega + 10^4\;\Omega} = {\rm 1,2\;V}. \] Eine Basis-Vorspannung von \({\rm 1,2\;V}\) ist oberhalb der Schleusenspannung eines Transistors - der Transistor leitet also, es fließt ein Kollektorstrom, und an R3 fällt eine erhebliche Spannung ab.

Q6-11 — Zener-Dioden

Welche der nachfolgenden Aussagen über Zener-Dioden treffen zu?

Lösung:

(C) und (D) sind richtig. Welche der nachfolgenden Aussagen über Leuchtdioden treffen zu?

Nur (A) ist richtig. Q6-13 – Welche der nachfolgenden Aussagen über Kapazitätsdioden treffen zu?

Q6-12 — Leuchtdioden